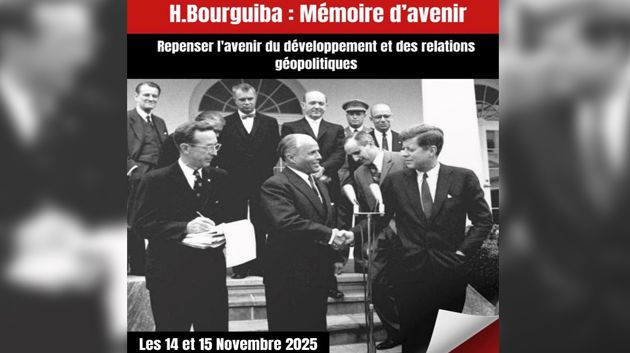

Demain à Sousse la 3ème édition du Colloque Bourguiba Mémoire d’Avenir

Par Mansour M’henni

Demain 14 novembre 2025 commence la 3ème édition du colloque « Habib Bourguiba, mémoire d’avenir », parrainé par l’Université de Sousse et organisé par le Laboratoire de Recherche Ecole et Littératures de la même université, en partenariat avec l’Association des Tunisiens Amis de la Francophonie (ATAF) qui organise en même temps, avec ses partenaires en la matière, la 8ème édition du Festival Les Francophonies de Sousse, du 13 au 16 novembre 2025.

Pour rester dans le propos de la présente chronique, dont l’objet est le « colloque Bourguiba », il nous paraît important de saluer et de souligner l’importance de la vision académique et culturellement ouverte de l’Université de Sousse qui parraine ce colloque. Il est tout aussi important de reconnaître le mérite de deux universitaires intensément actifs dans la vie associalive liée au rayonnement académique et culturel du secteur, en l’occurrence Pr. Nizar Ben Saad, le directeur du Labo Ecoles et Littératures et M. Sami Hochlef, directeur et co-initiateur du colloque en même temps que président de l’ATAF.

Nous insistons sur cet état d’esprit présidant à une vision constructive de l’engagement civil, intellectuel et culturel, pour l’importance qu’il revêt dans la sauvegarde du souffle vivifiant d’un des principaux nerfs moteurs de la dynamique et du développement des sociétés. Mais nous rappelons, à l’occasion, que l’esprit fondateur de ce colloque ne s’inscrit ni dans la logique du culte de la personnalité, fût-elle celle d’une personne aussi importante, historiquement, que celle de Bourguiba, ni dans le soutien d’une quelconque formation politique, constituée ou à constituer, dans le paysage politique tunisien. On ne perd rien à le rappeler : il s’agit bien d’un cadre de réflexion qui réactualise le passé pour repenser l’avenir et qui reprend l’image de Bourguiba comme un emblème de cette tâche. De là la variété des intervenants des différentes éditions du colloque et la dimension internationale recherchée, comme gages d’une ouverture intellectuelle fondatrice de la relativité des appartenances par rapport à une plateforme éthique de base favorisant le vivre-ensemble dans le respect des différences. La publication des Actes du colloque par le Laboratoire Ecole et Littératures est un adjuvant essentiel de cette démarche convaincue que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».

Cela dit, l’espoir est, à ce propos, que l’on sache « séparer le bon grain de l'ivraie » et considérer les différences comme une donnée de base de l’éducation conversationnelle à l’esprit démocratique fondé sur le respect de l’altérité, celle-ci étant le constituant de base de toute socialité.

De ce point de vue, il peut être fort instructif de rappeler que l’expérience de Bourguiba dans son ensemble résume un cas typique d’une renaissance sociétale née d’un réveil de conscience et réussie, malgré des ratages à étudier, grâce à cette foi dans la socialisation de l’histoire et dans son interaction avec l’expérience individuelle à deux volets, l’un personnel s’étendant jusqu’à l’interrogation ontologique (Sartre dirait « existentielle », mais cela est une autre histoire), l’autre communautaire s’étendant jusqu’à certains débordements autoritaires.

Voilà pourquoi il convient de revenir sur des expériences du genre du cas Bourguiba, et pourquoi ce dernier peut y valoir et servir d’emblème représentatif !