Notre patrimoine culturel, est-ce pour les autres ?

Par Boubaker Ben Fraj

Dans une précédente chronique publiée sous le titre « Notre Histoire que nous connaissons si peu !», J’avais attiré l’attention sur le fait que notre méconnaissance de l’Histoire de notre propre pays et notre ignorance de la genèse de sa civilisation, représentent un sérieux handicap, qui nous empêche de reconnaitre la multiplicité des sources ayant alimenté notre identité collective, et façonné les représentations que nous nous faisons tant de nous-mêmes, que de notre être-au-monde qui nous entoure.

Si cet incontestable déficit cognitif que nous trainons est flagrant chez la large majorité; chez nos élites, il est souvent trivialement dissimulé derrière une fausse suffisance ; mais au fond, rien que des clichés redondants et des lieux communs; mis en avant pour servir des desseins idéologiques ou politiques ; ou parfois pathétiquement rappelés, juste pour soigner notre orgueil collectif, mis à mal par les outrages qu’il ne cesse de subir.

Combien de fois nous a-t-on rappelé ces clichés au point de les apprendre par cœur : Nous sommes les légataires fortunés d’une civilisation plusieurs fois millénaire, Les dignes héritiers de Carthage et de Kairouan, les descendants d’Elyssa, d’Hannibal, d’Okba Ibn Nafaa, d’Al Kahena, d’Ibn Khaldoun, de Khéreddine, de Bourguiba …?

A force de nous gaver de ces évidences, nous nous sommes certes construits des mythes, mais sans parvenir encore par nous-mêmes, et sans l’aide des autres, à écrire ou à comprendre notre véritable Histoire.

La promenade

Au cours du dernier week-end, ce furent les vacances scolaires, le temps printanier qui était au rendez-vous devait inciter les gens à sortir. Une occasion pour joindre aux agréments de la promenade, le plaisir de la découverte.

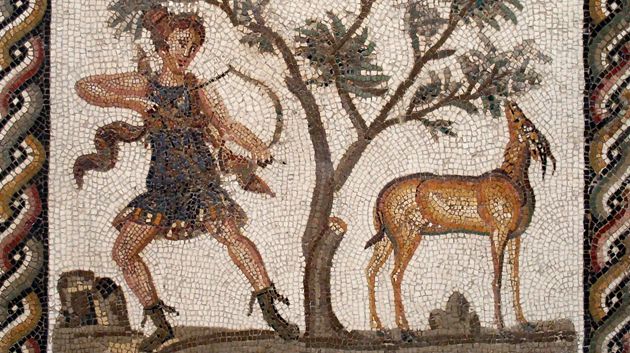

Ayant moi-même répondu à la tentation, j’avais pris le chemin du site archéologique d’Utique, à une trentaine de kilomètres au Nord de Tunis. Je m’y étais arrêté le temps d’admirer la beauté quasi-magique des vestiges restés debout de cette grande cité antique, fondée par les phéniciens trois siècles avant Carthage, et devenue pour un temps après la destruction de cette dernière, la capitale de toute la province d’Afrique.

Je m’attendais ce jour là, à y voir de l’affluence ; pas tant des touristes étrangers devenus rares en ce moment de crise que traverse le secteur, mais plutôt des nationaux, censés venir nombreux en ce jour de vacance, pour jouir du charme naturel des lieux et profiter de ce que ce site remarquable leur offre à voir, à imaginer et à découvrir.

Quelle ne fut ma déception ! Les lieux étaient presque dépeuplés, hormis une dizaine d’enfants en excursion, plutôt distraits et agités, qu’intéressés par ce qu’ils ne regardaient à peine. Quelques visiteurs venus en familles, qui déambulaient paresseusement dans les allées ; ni guide accompagnateur, ni le moindre papier à la main, ni aucun autre moyen qui pouvait les aider à comprendre un tant soit peu, la nature, la valeur historique ou esthétique des monuments, des mosaïques magnifiques préservées in-situ, des statues de qualité et de maints autres objets de grand intérêt exposés dans le charmant musée récemment rénové, attenant aux vestiges.

Pour ces rares concitoyens que j’ai pu voir, la visite ne semble malheureusement pas avoir servi à grand-chose si ce ne fut le côté distractif. Pour le reste, on a toutes les raisons de douter qu’ils aient appris plus de choses de cette visite, que ce qu’ils ignoraient avant de la faire.

Au fait, combien de Tunisiens visitent nos sites archéologiques, nos monuments historiques et nos musées chaque année ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Sur une moyenne de 2,5 millions de visiteurs par année, les Tunisiens ne dépassent pas 130 milles, c.à.d. 5 % du total de ceux qui visitent les lieux de notre patrimoine ! Tous les autres, soit 95% des visiteurs, sont des non Tunisiens.

La Tunisie compte aujourd’hui 2 millions d’élèves et 337 milles étudiants, des milliers d’écoles et de lycées et des centaines d’institutions d’enseignement supérieur. A elle seule, l’école aurait pu fournir chaque année à nos lieux du patrimoine, plus d’un million de visiteurs.

Le problème est que notre école, qui a l’insigne mission de former nos citoyens de demain, et notre patrimoine culturel, censé de son côté éveiller le sentiment de citoyenneté, ne semblent pas se connaitre. Deux mondes fermés qui continuent à mutuellement s’ignorer.

A qui la faute ?

Nous y reviendrons.

Boubaker Ben Fraj